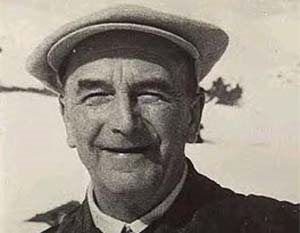

GUZZI, Carlo

Milano, 4 novembre 1889 - Lecco, 3 novembre 1964

Il padre, Palamede, ingegnere meccanico titolare di un importante studio di progettazione nella Milano del secondo Ottocento, tra il 1866 e il 1872 era stato docente dell’Istituto tecnico superiore (Politecnico) e, insieme al collega Valentino Ravizza, aveva avviato un’attività produttiva: l’Officina elettrotermica Ing. Guzzi, Ravizza & C. per la produzione di lampade, dinamo, motori elettrici e trasformatori. Mentre il fratello maggiore Giuseppe segue le orme del padre, laureandosi presso il Politecnico milanese in Ingegneria civile, la formazione del giovane Guzzi appare più tortuosa e accidentata. Dopo le scuole elementari frequenta la Scuola tecnica “Barnaba Oriani” di Milano, dove non riesce ad andare oltre il secondo anno. Il padre lo iscrive allora alla Scuola tecnica nazionale “Alessandro Rossi” di Vicenza, un istituto considerato, nel panorama delle scuole tecniche italiane, uno dei più severi e formativi, ma la morte del padre, nell’ottobre del 1906, lo costringe ad abbandonare gli studi. Trova un’occupazione come meccanico presso la fabbrica di macchine per cucire Singer, che da alcuni anni ha aperto uno stabilimento a Monza. Nel 1909 entra poi a far parte del reparto prove motori della Isotta Fraschini a Milano.

Allo scoppio della Prima guerra mondiale Guzzi è richiamato presso la squadriglia idrovolanti S. Andrea a Venezia come maresciallo motorista. Ufficiali piloti in quella squadra sono Giorgio Parodi, discendente da una ricca famiglia d’armatori genovesi, e il bresciano Giovanni Ravelli, già pilota di motociclette negli anni precedenti il conflitto. Il sodalizio fra i tre è cementato dalla passione per la meccanica e dall’orientamento nazionalista che permea, in modo particolare, le squadriglie aeronautiche.

Nei mesi immediatamente successivi alla fine del conflitto Ravelli resta vittima di un incidente di volo e i progetti dei tre amici vengono coltivati da Parodi e da Guzzi. Questi studia la possibilità di mettere a punto un modello innovativo di motore per motociclo in grado di offrire, oltre a ottime prestazioni, grandi affidabilità e sicurezza.

Dall’amicizia agli affari

Nell’impostare e progettare il nuovo motore, Guzzi considera le soluzioni già presenti sul mercato e cerca di combinarle con l’esperienza appresa nelle grandi fabbriche, puntando a un’impostazione industriale della produzione motociclistica. Ai cospicui investimenti necessari provvede il padre dell’amico, Emanuele Vittorio Parodi, grande armatore genovese, che si dichiara pronto a finanziare la realizzazione del progetto e disposto, in presenza di risultati convincenti, a proseguire anche nell’attività industriale.

Il primo modello realizzato da Guzzi mostra alcune caratteristiche innovative rispetto alla produzione corrente, in particolare per quanto riguarda il motore: cilindrata di 500 cc, cilindro orizzontale, che consente un abbassamento del baricentro del mezzo, lubrificazione forzata, valvole laterali, volano esterno, trasmissione a ingranaggi e motore sottoquadro. Il prototipo, caratterizzato da grande semplicità costruttiva, ma anche da un ottimo rendimento, è denominato G.P. (Guzzi Parodi).

La Società anonima Moto Guzzi viene fondata nel marzo del 1921, con un capitale di 500.000 lire, fornito quasi interamente dall’armatore genovese; lo stesso Parodi assume la presidenza e Guzzi è nominato amministratore delegato. Viene allestito uno stabilimento di 300 mq a Mandello sul Lario, dove trovarono posto nove torni, due fresatrici, una rettifica, una limatrice, due fresette, un trapano, una trancia, un forno elettrico, gli attrezzi da banco, gli strumenti di precisione e varie scorte di materie prime e semilavorati. Per approntare i 17 esemplari del primo modello del 1921 (il tipo Normale derivato con poche varianti direttamente dal prototipo) vengono assunti 25 operai.

Nel corso del primo triennio d’attività della nuova impresa vengono prodotti 2.065 esemplari del tipo Normale. Nel giro di qualche anno la capacità produttiva dell’azienda cresce in modo sostenuto: nel 1925 gli occupati sono già 350 e la fabbrica è in grado di produrre 1.500 esemplari all’anno, ponendosi, quanto a capacità produttiva, nel novero dei più importanti produttori nazionali: la Bianchi, infatti, produce in quel periodo 4.000 motociclette all’anno e la Frera 2.500.